Пневмокониоз от цементной пыли

Цемент получают обжигом смеси глины, известняка или природных мегрелей. Основными видами цементов являются портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, кислотоупорный цемент. По своей химической структуре они относятся к силикатам, в составе которых вне зависимости от вида цемента могут содержаться: СаО, Са(ОН)2, MgO, А12О3, FeO, Fe2O3, SO3, MnO, SiO2, щелочи. Кроме того, некоторые виды цемента содержат большое количество двуокиси кремния. Цемент используется главным образом в строительстве в качестве связующего материала и для изготовления строительных блоков и различных деталей. Клинико-рентгенологическая картина, течение и осложнения при пневмокониозах, обусловленных воздействием цементной пыли, зависят от содержания в ней свободной двуокиси кремния.

Виды цемента, содержащие небольшое количество двуокиси кремния, вызывают развитие доброкачественно протекающих форм пневмокониозов. Больные такими формами пневмокониоза жалоб почти не предъявляют, изменения в легких у них отсутствуют; функции внешнего дыхания не нарушены, на рентгенограммах умеренное усиление и деформация легочного рисунка. Корни легких нерезко уплотнены, прогрессирования фиброзного процесса в легких обычно не наблюдается на протяжении длительного времени.

Когда цементная пыль содержит большое количество двуокиси кремния, возможно развитие узелковой формы пневмокониоза, который по клиникорентгенологической картине и течению больше напоминает силикоз и может быть отнесен к силикосиликатозу. Наряду с пневмокониозом у рабочих цементом нередко наблюдаются бронхиальная астма,

а также поражение кожи (дерматиты или экзема).

Пневмокониоз от шлаковаты

Пневмокониотический процесс прогрессирует относительно медленно. Тяжесть течения заболевания в основном определяется тяжестью хронического бронхита, эмфиземой легких и осложнениями — хронической пневмонией. При попадании на кожу стеклянное волокно выбывает раздражение ее с последующим развитием дерматита.

В клинической картине некоторых видов пневмокониозов (асбестоз, пневмокониозы, обусловленные вдыханием пыли стеклянной ваты и цемента) наблюдается сочетание фиброзного процесса в легких с хроническим бронхитом. Поэтому такие больные прежде всего нуждаются в лечении хронического бронхита, который нередко предопределяет тяжесть течения заболевания и его прогноз. Больные силикатозом I стадии при отсутствии осложнений и сопутствующих заболеваний могут быть оставлены на своей прежней работе, если запыленность воздуха на рабочих местах не превышает предельно допустимые концентрации. В тех случаях, когда силикатов I стадии сочетается с хроническим бронхитом, выраженной эмфиземой, дыхательной недостаточностью или другими осложнениями, противопоказана работа в контакте с пылью, веществами раздражающего действия, в неблагоприятных метеорологических условиях и со значительным физическим напряжением. Больные силикатозом II стадии нуждаются в рациональном трудоустройстве, а имеющие такие осложнения, как, например, тяжелые хронические пневмонии, рак легких и др., сопровождающиеся выраженной дыхательной и сердечной недостаточностью, могут быть признаны нетрудоспособными. Для лиц, подвергающихся воздействию силикатных пылей, в зависимости от вида пыли и характера выполняемой работы, установлены следующие сроки проведения периодических медицинских осмотров:

— добыча хризолитовых и амфиболовых асбестовых руд, мокрое обогащение асбестовых руд, применение асбеста в производстве асбестоцементных, электротеплоизоляционных и других материалов-—1 раз в 24 мес.;

— сухое обогащение асбестовых руд, асбестотекстильное производство — 1 раз в 12 мес.;

— добыча и переработка талька, каолина, цемента, оливина, нефелина, апатитов, слюды и других природных силикатов — 1 раз в 24 мес.;

— производство и применение стеклянной ваты, минерального волокна, минеральной шерсти — 1 раз в 24 мес.;

— производство стекловолокна, стеклопровода, стеклоленты и других стеклосодержащих материалов — 1 раз в 24 мес.

Карбокониозы

К карбокониозам относятся пневмокониозы, вызванные вдыханием углесодержащей пыли. Наиболее распространенным видом пневмокониоза этой группы является антракоз, развитие которого обусловлено воздействием каменного угля (антрацита, бурого угля) или мягкого коксующегося угля. Антракоз встречается главным образом у рабочих угольных шахт, занятых добычей и погрузкой угля, значительно реже — при изготовлении угольных электродов и у рабочих коксохимических заводов. Поэтому его иногда называют пневмокониозом угольщиков. Однако

у шахтеров-угольщиков преимущественно наблюдается смешанный вид пневмокониозов — антракосиликоз, а нередко и силикоз, что зависит от горногеологических условий мест расположения шахты и характера выполняемой работы. Так, например, антракоз преобладает у забойщиков, навалоотбойщиков и машинистов врубовых машин, работа которых связана с преимущественным выделением угольной пыли. У проходчиков

и бурильщиков, занятых разработкой шахтных пород, содержащих высокий процент SiO2, развивается силикоз. Антракосиликоз чаще бывает

у шахтеров, работающих на породе и угле.

Клинико-рентгенологическая и патоморфологическая картины антракоза и антракосиликоза имеют некоторые особенности, отличающие эти заболевания от силикоза. Это в значительной мере обусловлено свойством угольной пыли повышать активность клеток иммунной системы, что способствует более усиленному, чем при силикозе, выведению пыли,

а также усилению секреции желез слизистой оболочки бронхов. Поэтому антракоз характеризуется относительно медленным развитием. Возникает он обычно спустя 15 лет и более после начала контакта с угольной пылью и часто сочетается с хроническим пылевым бронхитом, который может предшествовать появлению клинико-рентгенологических признаков пневмокониотического процесса.

Для антракоза прежде всего характерно отложение в легких угольной пыли (пигмента), придающего им серо-черную окраску, интенсивность

и локализация которой зависят от количества пыли и стадии заболевания. В начальных стадиях отложение угольного пигмента наблюдается главным образом в нижних долях легких. Эти доли становятся более плотными. В альвеолярных перегородках, вокруг сосудов и бронхов отмечается разрастание соединительной ткани с небольшим количеством клеточных элементов. Местами определяются скопления клеток с частицами угольной пыли, получившие название антракотических очажков. В отличие от силикотических узелков они не содержат концентрических и «вихреобразно» расположенных пучков соединительной ткани. При слиянии мелких очажков могут образоваться более крупные участки склероза (антракотические узлы). Пневмосклеротические изменения обычно сочетаются с эмфиземой легких, хроническим бронхитом, а иногда и с бронхоэктазами. В местах отложения большого количества пыли иногда наблюдаются омертвение и размягчение легочной ткани, что является причиной образования полостей (антракотические каверны). Появлению последних способствуют и нарушения местного кровообращения вследствие разрастания соединительной ткани вокруг сосудов.

При антракосиликозе, помимо указанных изменений, в легких обнаруживают и типичные силикотические узелки.

Клиническая картина. Клиническая симптоматика антракоза во многом зависит от сочетания его с хроническим пылевым бронхитом. У больных антракозом, как и при силикозе, могут появляться боли в грудной клетке и одышка. В то же время при антракозе значительно чаще наблюдается постоянный и более выраженный кашель с выделением слизистой мокроты, которая иногда приобретает темную окраску за счет содержания в ней частиц угольной пыли. Объективно у таких больных рано отмечаются признаки эмфиземы легких (расширение грудной клетки, опущение нижних границ легких и ограничение подвижности их, коробочный звук). В легких на фоне ослабленного или жестковатого дыхания часто прослушиваются сухие или влажные хрипы. В тех случаях, когда антракоз не сочетается с хроническим бронхитом, жалобы и объективные клинические данные почти отсутствуют. Антракосиликоз по существу является наиболее часто встречающейся формой пневмокониозов у рабочих угольных шахт, так как при подземных работах шахтерам приходится иметь постоянный или периодический контакт со смешанной пылью, содержащей различное количество угля и двуокиси кремния. Наличие особенно больших количеств двуокиси кремния в угольной пыли в значительной мере сказывается на характере и течении фиброзного процесса

в легких. Антракосиликоз имеет ряд сходств как с антракозом, так и с силикозом. В большинстве случаев он развивается через 10 и более лет после работы в контакте с пылью. Как и при антракозе, наблюдается симптомокомплекс хронического бронхита и эмфиземы легких, однако они несколько менее выражены и развиваются преимущественно на фоне уже имеющегося фиброза легких. Поэтому при антракосиликозе, главным образом в начальных стадиях заболевания, клинические признаки скудные. Самочувствие больных остается вполне удовлетворительное.

Металлокониозы

Многие виды металлической пыли могут вызывать развитие пневмокониотического процесса. В то же время следует отметить, что металлокониозы встречаются сравнительна редко, так как в производственных условиях пыль металлов обычно содержит различные примеси, в том числе металлов. Поэтому пневмокониозы от вдыхания таких видов пыли по существу должны быть отнесены к смешанным формам пневмокониозов.

Так называемые чистые металлокониозы характеризуется преимущественно медленным развитием и отсутствием тенденции к прогрессированию легочного фиброза. По рентгенологическим признакам они в основном соответствуют I или II стадии пневмокониоза. При воздействии некоторых металлов (цинк, медь и др.) иногда наблюдается литейная лихорадка. Возникает она при вдыхании аэрозоля металлов, образующегося в процессе их плавки. Из металлокониозов наиболее распространены сидероз и алюминоз.

Сидероз встречается главным образом у рабочих доменных печей

и агломерационных фабрик. Клиническая картина его скудная. На протяжении длительного времени у таких больных могут отсутствовать жалобы и объективные признаки, указывающие на поражение легких. Функция дыхания не нарушена. Лишь на рентгенограммах легких отмечаются нерезко выраженный фиброз и рассеянные контрастные мелкоузелковые тени с довольно четкими контурами, которые являются очажками скопления металлической пыли. Поэтому диагноз сидероза иногда приходится устанавливать только на основании данных рентгенологического исследования с учетом состава пыли, имеющейся на производстве, где работает больной.

Осложнения при сидерозе практически не наблюдаются. Больные

с неосложненной формой сидероза в большинстве случаев не нуждаются в лечении. Трудоспособность у них полностью сохраняется. При тщательном врачебном наблюдении они могут оставаться на своей прежней работе.

Клиническая картина сидеросиликоза весьма сходна с таковой при силикозе. Вопросы лечения и трудоспособности больных решаются так же, как и при силикозе. Алюминоз наблюдается преимущественно у лиц, работающих с порошкообразным алюминием, который используется в пиротехнике и для изготовления краски, а также у рабочих электролизных цехов по получению алюминия из бокситов.

Клинико-рентгенологическая картина алюминоза в отличие от сидероза характеризуется более выраженной симптоматикой. При алюминозе уже в начальных стадиях заболевания могут появляться жалобы на одышку, боли в легких.

В картине алюминоза отмечается развитие в легких межуточного склероза с разрастанием соединительной ткани в межальвеолярных перегородках. В просветах альвеол находят содержащие частицы пыли клетки и скопления алюминия. Основные принципы лечения и экспертизы трудоспособности при алюминозе те же, что и при силикозе.

Источник

Пневмокониоз

Пневмокониозы – ряд хронических заболеваний легких, возникающих вследствие длительного вдыхания производственной пыли и характеризующихся развитием диффузного фиброза легочной ткани. Течение пневмокониоза сопровождается сухим кашлем, прогрессирующей одышкой, болями в груди, развитием деформирующего бронхита, нарастанием дыхательной недостаточности. При диагностике пневмокониоза учитывается наличие и вид профессиональных вредностей, физикальные данные, результаты спирометрии, рентгенологического обследования, КОС и газового состава крови. Лечение пневмокониоза включает исключение контакта с вредными соединениями, применение бронхолитических и отхаркивающих средств, кортикостероидов, проведение физиопроцедур, кислородных ингаляций, гипербарической оксигенации.

МКБ-10

Общие сведения

К пневмокониозам в пульмонологии относят различные хронические профессиональные болезни легких, возникающие вследствие вдыхания вредной производственной пыли и приводящие к выраженному развитию соединительной ткани – диффузному первичному фиброзу. В структуре профессиональных заболеваний пневмокониозы занимают одно из ведущих мест. Пневмокониозы чаще всего обнаруживаются у рабочих угольной, асбестовой, машиностроительной, стекольной и других видов промышленности, подвергающихся воздействию вредной производственной пыли в течение 5-15 и более лет.

Причины и классификация пневмокониозов

Факторами, определяющими развитие пневмокониоза, являются состав, длительная экспозиция и высокие концентрации вдыхаемой пыли неорганического (минерального) или органического происхождения.

В зависимости от химического состава пыли различают следующие группы профессиональных заболеваний легких:

- силикоз – пневмокониоз, развивающийся при воздействии пыли, содержащей диоксид кремния (SiO2);

- силикатозы – группа пневмокониозов, развивающихся на фоне вдыхания силикатов — соединений кремниевой кислоты с металлами (асбестоз, калиноз, талькоз, нефелиноз и др.);

- металлокониозы – пневмокониозы, обусловленные воздействием металлической пыли (алюминия – алюминоз; бария – бариноз; бериллия – бериллиоз; железа – сидероз и пр.);

- карбокониозы – пневмокониозы, вызываемые вдыханием углеродсодержащей пыли (антракоз, сажевый пневмокониоз, графитоз);

- пневмокониозы, связанные с воздействием смешанной пыли (сидеросиликоз, антракосиликоз, пневмокониоз газорезчиков и электросварщиков);

- пневмокониозы, развивающиеся при длительном вдыхании пыли органического происхождения (льна, хлопка, шерсти, сахарного тростника и т. д.). Данная группа пневмокониозов по течению чаще напоминает аллергический альвеолит или бронхиальную астму; при этом развитие диффузного пневмофиброза отмечается не во всех случаях. Поэтому заболевания, вызванные воздействием органической пыли, лишь условно относят к группе пневмокониозов.

Глубина проникновения пыли в воздухоносные пути и интенсивность ее элиминации зависят от величины (дисперсности) аэрозольных частиц. Наиболее активной фракцией являются высокодисперсные частицы с размером 1-2 мкм. Они проникают глубоко и преимущественно оседают на стенках терминальных бронхиол, респираторных ходов и альвеол. Частицы более крупного размера задерживаются и удаляются мукоцилиарным аппаратом бронхов; более мелкие фракции элиминируются с выдыхаемым воздухом или по лимфатическим путям.

Патогенез пневмокониозов

Высокая загрязненность вдыхаемого воздуха в совокупности с недостаточной эффективностью мукоцилиарного клиренса обуславливает проникновение и оседание аэрозольных частиц в альвеолах. Оттуда они могут самостоятельно проникать в интерстициальную ткань легких либо поглощаться альвеолярными макрофагами. Поглощенные частицы зачастую обладают цитотоксическим действием на макрофаги, вызывая процесс перекисного окисления липидов. Высвобождающиеся при этом лизохондриальные и лизосомальные ферменты стимулируют пролиферацию фибробластов и формирование в легочной ткани коллагена. В патогенезе пневмокониозов доказано участие иммунопатологических механизмов.

Фиброзные изменения в легочной ткани при пневмокониозах могут носить узелковый, интерстициальный и узловой характер. Узелковый фиброз характеризуется появлением мелких склеротических узелков, состоящих из нагруженных пылью макрофагов и пучков соединительной ткани. При отсутствии фиброзных узелков или их небольшом количестве диагностируется интерстициальная форма пневмокониоза, которая сопровождается утолщением альвеолярных перегородок, периваскулярным и перибронхиальным фиброзом. Слияние отдельных узелков может давать начало крупным узлам, занимающим значительную часть ткани легкого, вплоть до целой доли.

Фиброзному процессу в легких сопутствует мелкоочаговая или распространенная эмфизема, подчас приобретающая буллезный характер. Параллельно с изменениями в легочной ткани при пневмокониозах развиваются патологические процессы в слизистой оболочке бронхов по типу эндобронхита и бронхиолита.

В своем развитии пневмокониозы проходят период воспалительно-дистрофических и продуктивно-склеротических изменений. Большинство пневмокониозов, как правило, рентгенологически выявляются только во втором периоде.

Симптомы пневмокониозов

Течение пневмокониоза может быть медленно прогрессирующим, быстро прогрессирующим, поздним, регрессирующим. Медленно прогрессирующая форма пневмокониоза развивается спустя 10-15 лет от начала контакта с производственной пылью. Проявления быстро прогрессирующей формы манифестируют через 3-5 лет после начала контакта с пылью и нарастают в течение 2-3 ближайших лет. При позднем пневмокониозе симптомы обычно появляются лишь через несколько лет после прекращения контакта с пылевым агентом. О регрессирующей форме пневмокониоза говорят в том случае, если частицы пыли частично выводятся из дыхательных путей после прекращения воздействия вредного фактора, что сопровождается регрессом рентгенологических изменений в легких.

Различные виды пневмокониозов имеют сходную клиническую симптоматику. В начальных стадиях предъявляются жалобы на одышку, кашель со скудным количеством мокроты, колющие боли в грудной клетке, подлопаточной и межлопаточной области. Первоначально боли носят нерегулярный характер, усиливаясь при кашле и глубоком вдохе; позднее боли становятся постоянными, давящими.

Прогрессирование пневмокониоза сопровождается нарастанием слабости, субфебрилитета, потливости; снижением массы тела, появлением одышки в покое, цианозом губ, деформацией концевых фаланг пальцев рук и ногтей («барабанные палочки» и «часовые стекла»). При осложнениях или далеко зашедшем процессе появляются признаки дыхательной недостаточности, развивается легочная гипертензия и легочное сердце.

Значительная часть пневмокониозов (антракоз, асбестоз и др.) осложняется хроническим бронхитом (необструктивным, обструктивным, астматическим). К течению силикоза нередко присоединяется туберкулез; возможно развитие силикотуберкулеза, который отягощается эрозией легочных сосудов, легочным кровотечением и формированием бронхиальных свищей.

Частыми осложнениями пневмокониозов являются бронхоэктазы, бронхиальная астма, эмфизема легких, спонтанный пневмоторакс, ревматоидный артрит, склеродермия и другие коллагенозы. При силикозе и асбестозе возможно развитие альвеолярного или бронхогенного рака легких, мезотелиомы плевры.

Диагностика пневмокониозов

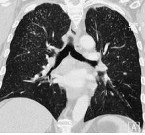

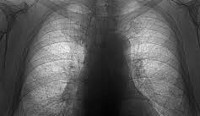

При распознавании пневмокониозов крайне важен учет профессионального маршрута пациента и наличие контактов с производственной пылью. При массовых обследованиях групп профессионального риска роль первичной диагностики пневмокониозов выполняет крупнокадровая флюорография. При этом выявляется характерное усиление и деформация легочного рисунка, наличие мелкоочаговых теней.

Углубленное обследование (рентгенография легких, компьютерная томография, МРТ легких) позволяет уточнить характер пневмокониоза (интерстициальный, узелковый и узловой) и стадию изменений. При прогрессировании пневмокониоза увеличивается площадь поражения, размеры и количество теней, выявляются участки массивного фиброза, компенсаторная эмфизема, утолщение и деформация плевры и т. д. Оценка кровотока и вентиляции в различных участках легочной ткани проводится с помощью зональной реопульмонографии и сцинтиграфии легких.

Комплекс исследований функции внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия, плетизмография, пневмотахография, газоаналитическое исследование) позволяет разграничить рестриктивные и обструктивные нарушения. Микроскопическое исследование мокроты при пневмокониозе обнаруживает ее слизистый или слизисто-гнойный характер, примеси пыли и макрофагов, нагруженных частичками пыли. В трудных для диагностики случаях прибегают к проведению бронхоскопии с трансбронхиальной биопсией легочной ткани, пункции лимфоузлов корня легкого.

Лечение пневмокониозов

При выявлении любой формы пневмокониоза требуется прекращение контакта с вредным этиологическим фактором. Целью лечения пневмокониоза является замедление или предотвращение прогрессирования заболевания, коррекция симптомов и сопутствующей патологии, предупреждение осложнений.

Важное значение при пневмокониозе придается питанию, которое должно быть богатым витаминами и белками. Для повышения неспецифической реактивности организма целесообразен прием различных адаптогенов (настойки элеутерококка, китайского лимонника). Широко используются оздоровительные и закаливающие процедуры: ЛФК, массаж, лечебные души (душ Шарко, циркулярный душ). При неосложненных формах пневмокониоза назначается ультразвук или электрофорез с кальцием и новокаином на область грудной клетки, ингаляции протеолитических ферментов и бронхолитиков, оксигенотерапия (ингаляции кислорода, гипербарическая оксигенация). Горнорабочим показано проведение общего ультрафиолетового облучения, повышающего и устойчивость организма к бронхолегочным заболеваниям. Лечебно-профилактические курсы при пневмокониозе рекомендуется проводить два раза в год в условиях стационара или санатория-профилактория.

Пациентам с осложненным течением пневмокониоза с противовоспалительной и антипролиферативной целью требуется назначение глюкокортикоидов в течение 1-2 месяцев под туберкулостатической защитой. При развитии сердечно-легочной недостаточности показано применение бронхолитиков, сердечных гликозидов, диуретиков, антикоагулянтов.

Прогноз и профилактика пневмокониозов

Прогноз пневмокониоза определяется его формой, стадией и осложнениями. Наиболее неблагоприятно течение силикоза, бериллиоза, асбестоза, поскольку они могут прогрессировать даже после прекращения контакта с вредной пылью.

В основе профилактики пневмокониозов лежит комплекс мер по улучшению условий труда, соблюдению требований безопасности производства, совершенствованию технологических процессов. Для предупреждения пневмокониозов необходимо использование индивидуальных (противопылевых респираторов, защитных очков, противопылевой одежды) и коллективных средств защиты (местной приточно-вытяжной вентиляции, проветривания и увлажнения производственных помещений).

Лица, контактирующие с вредными производственными факторами, подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам в установленном порядке. Устройство на работу, связанную с контактом с производственной пылью, противопоказано лицам с аллергическими заболеваниями, хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, искривлением носовой перегородки, хроническими дерматозами, врожденными аномалиями сердца и органов дыхания.

Источник