Расчет одноступенчатого цементирования скважин

Примеры расчета

Пример 11.5 . Провести расчет одноступенчатого цементирования при следующих условиях: обсадная колонна диаметром 273 мм спущена на глубину Н=2000 м; диамеф скважины D скв =320 мм; высота подъема цементного раствора за колонной Н ц =1500 м; плотность бурового раствора ρ р =1350 кг/м; плотность цементного раствора ρ цр =1860кг/м3; упорное кольцо установлено на высоте 20 м от башмака колонны, т.е. высота цементного стакана h=20 м; объем цементного стакана V ц.с = 1,04м3. Пластовое давление продуктивного горизонта p пл =25 МПа; расстояние от продуктивного горизонта z пл =1900 м.

Решение . Определяем высоту столба буферной жидкости по формуле (11.14 ), предварительно найдя коэффициент аномальности по формуле (11.15 ):

В качестве буферной жидкости принимаем водный раствор солей NaCI плотностью 1080 кг/м3, тогда

Определяем высоту столба бурового раствора за колонной ( см.формулу 11.17 )

hр = 2000 — (1500 + 210) = 290м.

Находим требуемый объем цементного раствора по формуле (11.18)

Требуемая масса сухого цемента по уравнению (11.19)

Gц = 38,4 ·1860·1 /(1 + 0.5)1,05 = 50000 кг = 50 т.

Количество воды для приготовления расчетного объема цементного раствора по формуле (11.21 )

Требуемый объем продавочного раствора; приняв вместимость манифольда, Vм=0,9 м3.

Vпр= 1,04·0,8·0.255 2 (2000 — 20)+ 0,8 = 108.0 м3

Определяем максимальное давление перед посадкой верхней пробки на упорное

р1 =0.01[290·1350 + 210·1080+1500·1860-(2000-20)·1350-20·1860] = = 7,0 МПа,

р2 = 0,001·2000 + 0,8 = 2.8МПа .

где р1 — давление, создаваемое за счет разности плотности жидкости в затрубном пространстве и в трубах; р2 — давление, необходимое для преодоления гидравлических сопротивлений.

Окончательно рмах=7,0+2,8=9,8 МПа.

Принимаем vв= 1,8 м/с и находим требуемую подачу цементировочных агрегатов для обеспечения этой скорости: [ см. формулы (11.26) и (11.27) ]

Тогда Q=0,024·1,8=0,044 м3/с=44 дм3/с.

Для цементировочного агрегата ЦА-320М производительность на III скорости QIII=8,7 дм3/с при диаметре втулки 125 мм, а давление pIII=10,7 МПа, т.е. заданный режим (по давлению) обеспечится при использовании этого цементировочного агрегата.

Число требуемых цементировочных агрегатов по формуле (11.28)

Принимаем шесть агрегатов ЦА-320 М.

Находим необходимое число цементосмесительных машин,

Определяем число цементировочных агрегатов при закачке буферной жидкости объемом

V6 =0,8(0,32 2 -0.273 2 )·210 = 5.04м3.

Вместимость одного мерного бака ЦА-320М составляет 6,4 м3. Поэтому для закачки буферной жидкости принимаем один цементировочный агрегат (n1=1).

Число цементировочных агрегатов при закачке цементного раствора n2=2m=2·3=6.

Выбираем тампонажный цементный раствор для цементирования обсадной колонны, характеризующийся началом загустевания:

Принимаем тампонажный раствор на основе портландцемента по ГОСТ 1581-78 со следующими показателями: растекаемость (при водоцементном отношении m=0,5) 18 см; начало схватывания — не ранее 2 ч; конец схватывания — не позднее 10 ч.

Источник

Лекция 23.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

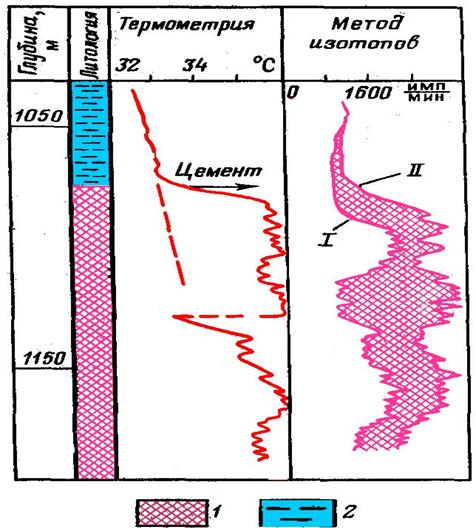

МЕТОД ТЕРМОМЕТРИ И МЕТОД РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

Высота подъёма цемента за обсадной колонной – это верхняя граница цементного кольца.

Основным методом определения высоты подъема цемента (ОГЦ) за колонной, интервалов частичного заполнения затрубного пространства цементом является термометрия.

Зацементированный интервал отмечается на термограмме повышенными значениями температуры на фоне общего постепенного возрастания ее с глубиной и дифференциацией кривой по сравнению с кривой против незацементированных участков скважины.

Термометрия при ОГЦ проводится во всем интервале от устья до забоя скважины не позже чем через двое суток после цементирования колонны для нормально схватывающихся цементов и через 15-20 часов для быстро схватывающихся цементов. Оптимальное время исследований для нормально схватывающихся цементов – через 15-30 часов после окончания цементирования.

При применении нестандартных цементных растворов и в зоне вечной мерзлоты для определения оптимального времени проведения измерений, необходимо выполнить серию временных замеров термометрии в период схватывания цементной смеси через каждые 2-3 часа в течение 1-2 суток после окончания заливки.

Изучение характера распределения цементного камня за колонной, его плотности, определение эксцентриситета обсадной колонны относительно стенок скважины осуществляется методом гамма-гамма цеменометрии-дефектометрии – толщинометрии (ГГДТ).

К дефектам цементного кольца относятся:

• сообщающиеся между собой вертикальные трещины и каналы в цементном камне;

• высокая проницаемость цементного камня;

• зазоры между цементным кольцом, поверхностью колонны и стенками скважины;

• разрывы сплошности цементного кольца.

• Каналы простираются либо в горизонтальном направлении от поверхности колонны до стенки скважины, либо вертикально (угол раскрытия более 400) и примыкающие только к поверхности колонны, либо только к стенке скважины. Вследствие ограниченной толщины цементного кольца любые каналы можно считать переточными (низкая герметичность цементного кольца).

• Одностороннее (языковое) цементирование — возникает в результате плохой центровки колонны, когда колонна одной стороной непосредственно прилегает к стенке скважины в результате чего происходит образование участков с невытесненной промывочной жидкостью – потенциальных каналов для межпластовых перетоков.

• Зазоры образуются по всему периметру колонны и считаются переточными, если они простираются на большие расстояния (более 10-20 м) по стволу скважины, имеют размеры более 20 мкм и отмечаются в интервалах коллекторов и водоносных пород.

• Разрывы сплошности цементного кольца относят к нарушению герметичности в том случае, если они близко расположены к высоконапорным горизонтам

• Через дефекты цементного кольца, колонны и НКТ, возникают заколонные перетоки, в результате которых в изолированных пустотах (зазорах, трещинах, кавернах) образуются скопления пластового флюида за колонной, пропуски через негерметичные муфтовые соединения или нарушения обсадной колонны.

3.2 Термометрия. Методика исследований. Решаемые задачи.

По изменению градиента температуры по стволу скважины опреде-ляется граница цемент- промывочная жидкость. Эта граница характеризует уровень подъёма цемента независимо от его распределения за обсадной ко-лонной, от наличия трещин, каналов и каверн в цементном камне. Поэтому уровень подъёма цемента, определённый по кривой температуры, лишь кос-венно свидетельствует о надёжности изоляции пластов. При высокой тем-пературе в скважине, например на больших глубинах, величина температур-ной аномалии уменьшается, что затрудняет решение задачи.

Затвердевание цементного раствора – реакция экзотермическая, т.е. с выделением тепла. Время, по истечение которого цементный раствор дости-гает максимальной температуры, зависит от типа и качества цемента и обыч-но составляет 8-36 часов. Тепло, выделяемое цементом, вносит изменения в тепловое поле скважины. При благоприятных условиях наличие цемента за колонной и его верхняя граница подъёма цемента достаточно чётко выде-ляются на термограмме по увеличению температуры в стволе скважины. Замеры температуры по стволу скважины проводятся стандартными прибо-рами, как правило, в масштабе 0,5°С/см.. Запись осуществляется при спуске, оптимальное время проведения измерений через 24-30 часов, но не позже чем через 48 часов после окончания цементирования. До измерения термометром в скважине запрещается проводить какие-либо работы с тем, чтобы исклю-чить нарушение теплового режима.

Методика проведения исследований сводится к замеру температуры до закачки цемента (фоновый замер) и нескольких замеров после закачки цемента в период его затвердевания. При сравнении фонового замера с последующими на границе цемент-промывочная жидкость (ОЦК) наблюдается изменение температурного градиента. Интерпретация получаемых материалов проста, но методу присущи ограничения, которые сводятся к следующему:.

— получаемая информация обеспечивает определение только высоты подъёма цемента;

— незначительный градиент температуры в скважине не позволяет уверенно контролировать равномерность распределения цемента за колон-ной;

Сопоставление данных термометрии и ГГК-П

— время проведения исследований в скважине строго ограничено сро-ками затвердевания цемента за колонной;

— с увеличением глубины скважины возрастают температуры и усло-вия выделения цемента ухудшаются.

Поэтому данные термометрии необходимо дополнять данными дру-гих исследований.

3.3 Выделение цемента с помощью радиоактивных изотопов.

Выделить цемент за колонной можно путём добавления в него акти-ваторов – веществ, физические свойства которых резко отличаются от свойств окружающих горных пород. При выборе активаторов для промыш-ленного использования должно быть соблюдено основное требование – сох-ранение возможности последующего изучения разреза скважины, необходи-мого для контроля хода разработки месторождения. Этим требованиям отве-чают радиоактивные изотопы.

Работы на скважине проводят в такой последовательности:

— в начале осуществляют контролоьный замер естественной радио-активности по стволу скважины

— затем в скважину закачивают цемент с добавками радиоактивных изотопов.

— после затвердевания цемента проводят повторный замер гамма-активности.

По изменившимся значениям активности определяют фактическое положение цемента за колонной и характер его распределения в затрубном пространстве. В качестве активаторов обычно применяют изотопы с относительно небольшим периодом полураспада и достаточно жёстким гамма-излучением.

Для уверенного выделения цемента в затрубном пространстве радио-активность его следует довести до 0,5-1мг-экв Ra на 1 м 3 , что обеспечивает двух-, трёхкратное увеличение γ-активности по сравнению с фоновыми зна-чениями.

При интерпретации полученную диаграмму сопоставляют с контроль-ным замером естественной γ-активности, записанной до введения радиоак-тивных изотопов. Работы с радиоактивными изотопами требуют соблюдения правил безопасного их ведения, исключающих облучение обслуживающего персонала, загрязнения оборудования и окружающей среды. Соблюдать все требования техники безопасности, активируя большую массу цементного раствора, трудно. Поэтому в настоящее время применение их ограничивается случаями, когда закачиваются небольшие объёмы цемента, и проследить его распространение за колонной другими методами сложно. Это повторные за-ливки, ремонтные работы в скважине.

Измерения в скважине могут проводиться стандартной аппаратурой, предназначаемой для регистрации γ-излучения. Более полную информацию можно получить с помощью гамма-гамма-дефектомера. Кривая, зарегистри-рованная этим прибором, позволяет не только установить высоту подъёма цемента, но и выделить неравномерности в распределении активированного цемента за колонной.

Отбивка ОЦК методами термометрии и радиоактивных изотопов

1 цемент; 2-промывочная жидкость

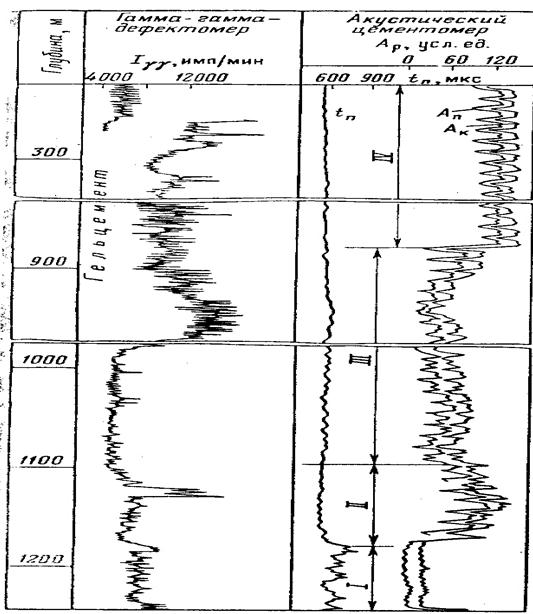

Лекция 24 ГАММА- ГАММА-ПЛОТНОМЕТРИЯ, ЦЕМЕНТОМЕТРИЯ

В практике работ широкое распространение получили методы оценки качества цементирования обсадных колонн с помощью аппаратуры гамма-гамма-контроля. Аппаратура основана на регистрации рассеянного γ-излуче-ния, что позволяет

В скважинах, стенки которых закреплены колонной обсадных труб, плотностная характеристика среды определяется толщиной и плотностью обсадной колонны, плотностью горных пород (δ ≈ 2,5 ÷ 2,8 г/см 3 ), объёмом и плотностью цементного камня (δ ≈ 1,8 ÷ 1,9 г/см³ ) или промывочной жид-кости (δ ≈ 1,1÷ 2 г/ см³ ).

Исследования этой аппаратурой применяют для:

— установления высоты подъёма цемента за колонной;

— определения границ сплошного цементного камня, зоны смешива-ния цемента и промывочной жидкости и чистой промывочной жидкости; — выделения в цементном камне каналов и каверн, при условиях, что они захватывают не менее 10% от площади сечения затрубного пространства, различие плотностей промывочной жидкости и цементного камня составляет

более 0,5 – 0,7 г/см ³, диаметр колонны меньше диаметра скважины не менее чем на 50мм;

— оценки эксцентриситета обсадной колонны относительно оси сква-жины.

Результаты измерений не подлежат количественной интерпретации, если толщина зазора между стенкой скважины и колонной составляет менее 30мм или различия в плотностях цементной смеси и промывочной жидкости не превышает 0,3 г/см ³ при отсутствии диаграмм плотности породы и кавернометрии по открытому стволу.

Определение высоты подъёма цемента с помощью гамма-гамма-цементомера и акустического цементомета

|

Круговые диаграммы гамма-цементомера;

а— по ОЦК; б— при остановке прибора на разных глубинах

Для изучения распределения сред с различной плотностью в затруб-ном пространстве разработаны два типа аппаратуры:

В скважинных приборах применяют следующие измерительные зонды:

— многоканальные центрированные с несколькими ( не менее трёх ) детекторами, расположенными симметрично относительно оси зонда и вза-имно экранированными;

— одноканальные центрированные с вращающимся во время измере-ния с заданной угловой скоростью экраном, обеспечивающим коллимацию гамма-излучения в радиальном направлении в пределах 30-50°.

Основные требования к измерительным зондам:

— диапазон измерения плотности среды в затрубном пространстве – 1,0 – 2,0 г/см ³;

— основная абсолютная погрешность измерений – не более ±0,15г/см³;

— скорость вращения измерительного зонда – не менее 5 оборотов в минуту;

— взаимное влияние каналов – не более ±3%

Гамма-гамма-цементомер содержит источник γ-излучения и несколь-ко (обычно три) детекторов, расположенных по периметру прибора симмет-рично его оси (рис.3.5,а ). Детекторы изолированы друг от друга и помещены в свинцовые экраны, имеющие боковые прорези – щели.

Благодаря такой конструкции рассеянное γ-излучение на детектор поступает лишь с той части скважины, куда обращена соответствующая прорезь в экране. Прибор регистрирует независимые кривые с каждого счётчика. Получаемая диаграмма называется цементограммой .

|

Схема размешения детекторов в цементомерах: а-гамма-гамма-цементомер; б-гамма-гамма-дефектомер; 1- детектор γ-излучения; 2-свинцовый экран; 3- щель в свинцовом экране.

Для интерпретации получаемых материалов необходимо иметь информацию о: — диаметре скважины и колонны;

— толщине стенок обсадных колонн;

— количестве и плотности закачиваемого цемента;

— способе и дате заливки;

— плотности промывочной жидкости в период цементирования;

— местоположении центрирующих фонарей;

Все эти сведения, наряду со стандартной информацией о радиоактив-ных методах, указываются в заголовке диаграммы.

Точный учёт толщины обсадной колонны, осуществляемый по толщинограмме, значительно повышает эффективность интерпретации цементограмм. Так, данные о толщине стенки труб обсадной колонны позволяют более однозначно проводить линии основных показаний Iц, Iпж, Iп, Iцп и Iпж.п и по характеру зависимости показаний от толщины стенки обсадных труб вносить соответствующие поправки при использовании основных критериев качества цементирования, приведённых в таблице.

Основными параметрами, используемыми при интерпретации, являются :

Характерные показания дефектограммы, используемые при интерпретации (диаметр скважины 295мм, диаметр колонны 168мм)

Imin, Imax – соответственно минимальные и максимальные показания кривой в определяемом интервале;

Imax / Imin – расхождение кривой (относительная амплитуда) в определяемом интервале;

Iц – максимальные показания кривой против каверны, заполненной цементным камнем (линия цемента);

Iпж – максимальные показания кривой против каверны, заполненной промывочной жидкостью (линия промывочной жидкости);

Iцп – максимальные показания кривой против зацементированного участка ствола скважины при номинальном её диаметре (линия цемент-порода);

Iпж.п – максимальные показания кривой против незацементированного участка ствола скважины при номинальном её диаметре (линия промывочнаяжидкость-порода)

Iп –минимальные показания кривой против зацементированного участка ствола скважины при номинальном её диаметре (линия пород).

Таблица

Величина относительной амплитуды Imax / Imin увеличивается при уве-личении эксцентриситета колонны, плотности пород и уменьшается при уве-личении плотности вещества в затрубном пространстве. При этом минималь-ные показания Imin, в основном отражают плотность горных пород, а макси-мальные Imax – плотностную характеристику вещества в затрубном простран-стве.

Поскольку плотность цементного камня (1,8-1,9 г/см³ ) значительно меньше плотности горных пород (2,3-2,8 г/см³ ), в зацементированной части скважины наиболее высокими показаниями отмечаются каверны. В хорошо зацементированной каверне при её глубине больше 20см максимальные и ми-нимальные показания будут одинаковы.

В общем случае при интерпретации диаграмм на них по участкам с заведомо известной характеристикой следует провести линии, соответствую-щие показаниям Iп, Iц, Iцп, Iпж и Iпж.п, и затем сопоставляя с ними показания круговой цементограммы, судить характере заполнения затрубного простран-ства по стволу скважины.

Гамма-гамма-дефектомер имеет один детектор, расположенный по оси прибора (рис3.5,б). детектор помещён в кольцевой свинцовый экран с радиальным окном. Экран с помощью электродвигателя и редуктоа вращается с частотой 6-7 об/мин. Это обеспечивает регистрацию изменения интенсивности рассеянного γ-излучения по периметру колонны. Измерения могут проводиться по точкам. Такая кривая называется дефектограммой (рис.3.7). Непрерывная кривая, записанная по стволу скважины с вращающимся экраном, называется круговой цементограммой.

При интерпретации цементо- и дефектограмм рассматриваются зна-чения регистрируемых величин Iγγ и расхождение кривых в исследуемом ин-тервале Iγγmax / Iγγmin. Характер кривых определяется положением колонны в скважине и средой, заполняющей затрубное пространство. Формы дефекто-грамм подразделяются на близкие к прямой и отличающиеся от прямой; сре-ди последних выделяются близкие к синусоиде и отличающиеся от синусои-ды. Выделяются следующие основные ситуации:

1. диаметр скважины увеличен, колонна цементирована и вещество в затрубном пространстве однородно. В этом случае расхождение кривых не-велико и зависит от статических флуктуаций. Регистрируемые значения γ-ак-тивности определяются плотностью среды в затрубном пространстве. Если

каверна заполнена промывочной жидкостью, то регистрируемые значения Iγγпж будут максимальными по разрезу и по ним проводится линия, соответствующая промывочной жидкости. Если каверна заполнена це-ментным камнем, то регистрируемые значения Іγγ будут значительно меньше и отражать плотность цементного камня – линия цемента (рис.3.7,II).

2. диаметр скважины номинальный, положение колонны эксцентрич-но . при таком расположении колонны плотность среды по различным ради- альным направлениям будет неодинаковой и это приведёт к значительному расхождению кривых. Плотность горных пород выше плотности цементного камня и промывочной жидкости. Поэтому показания счётчиков, регистри-рующих рассеянное γ-излучение горных пород Іγγп, будут иметь наименьшее значение по разрезу – линия горных пород. При заполнении затрубного про-странства промывочной жидкостью показания счётчиков изменяются от ли-нии промывочной жидкости до линии горных пород. При запол-нении затрубного пространства цементом показания изменяются от линии цемента до линии горных пород .

Выделение на диаграммах значений интенсивности, отражающей плотность промывочной жидкости, цемента и горных пород, позволяет су-дить о характере распределения цемента за колонной. Если кривые рассе-янного γ-излучения имеют небольшую дифференциацию, то это свидетель-ствует об однородности среды в затрубном пространстве. В случае эксцентричного положения колонны, односторонней заливки, пустот и каналов в цементном камне плотностная характеристика среды в затрубном пространстве по диаметру скважины будет меняться. Поэтому регистрируемые кривые получаются со значительной дифференциацией в пространстве На рисунке показана характеристика диаграмм при некачественном цементировании центрированной колонны. Регистрируемые значения изменяются от Іγγц до Іγγпж.

|

Пример интерпретации диаграмм гамма-гамма-цементомера и дефектомера: 1- цемент, 2 – промывочная жидкость

Одним из основных преимуществ дефектомера является возможность детального исследования распределения рассеянного излучения по периметру колонны при измерениях по точкам, выбранным в наиболее ответственных интервалах разреза

По круговой цементограмме можно судить о раскрытости трещин. Участок аа1 диаграммы соответствует периметру окружности 360°. Участок бб1 отражает незацементированную часть скважины и может быть выражен в градусах. Если минимальные показания круговой цементограммы близки к линии Iп, а максимальные не выходят за пределы ц, то, вероятнее всего, интервал качественно зацементирован, а положение колонны эксцентрично. Если минимальные показания близки к линии Iцп, а максимальные выходят за пределы линии Iц, то, очевидно, что затрубное пространство интервала неполностью заполнено цементным камнем.

|

Материалы гамма-гамма-цементометрии дают возможность проводить количественную оценку качества цементирования. Для этого требуется учитывать толщину стенки труб обсадной колонны и эталонировать прибор на специальном стенде. Гамма-гамма-цементометрия даёт уверенные результаты при исследовании скважин диаметром 250 – 295мм, обсаженных колонной с диаметром труб 146мм, т.е. когда толщина

Дефектограммы, зарегистрированные по точкам в скважинах, иллюстрирующие заполнение затрубного пространства однородным по плотности веществом

|

цементного камня достаточна, чтобы внести заметные изменения в плотностную характеристику среды в затрубном пространстве. При малой толщине цементного камня диаметр скважины должен быть 190мм, обсадной колонны 146мм, или следует закачивать цемент облегчённых марок, интерпретация получаемого материала затруднительна. В этом заключается ограничение применения гамма-гамма-цементометрии .

Схема интерпретации диаграмм гамма-гамма цементомера (а и б – диаграммы зарегистрированные четырёхканальным цементомером при перемещении прибора соответственно без вращения и с вращением, в и г – диаграммы зарегистрированные 3-х канальным цементомером при перемещении соответственно без вращения и с вращением; д-– круговая диаграмма; 1— цемент за ОК, 11— порода;111— вода в стволе.

Варианты интерпретации: ! – за центрированной ОК – вода; 2 – за центрированной ОК – каверна; 3 – за ОК, смещённой к стенке скважины, вода; 4 — за ОК, смещённой к стенке скважины – каверна; 5 – ОК центрирована : 6 – за центрированной ОК – каверна, заполненная цементом; 7 — за центрированной ОК – цемент с водой.

Для однозначной уверенной оценки качества цементирования и привязки данных по глубине рекомендуется комплексирование в сборке с модулями ГК, ЛМ, АКЦ, а при интерпретации использовать данные кавернометрии, ЭК и ГГК (для оценки влияния изменений плотности пород).

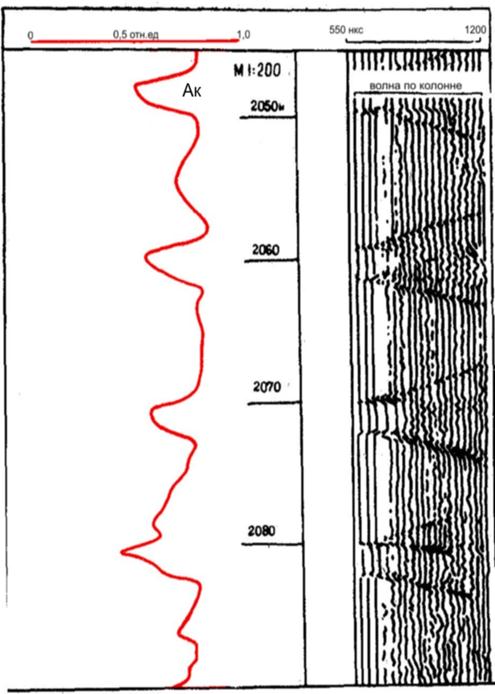

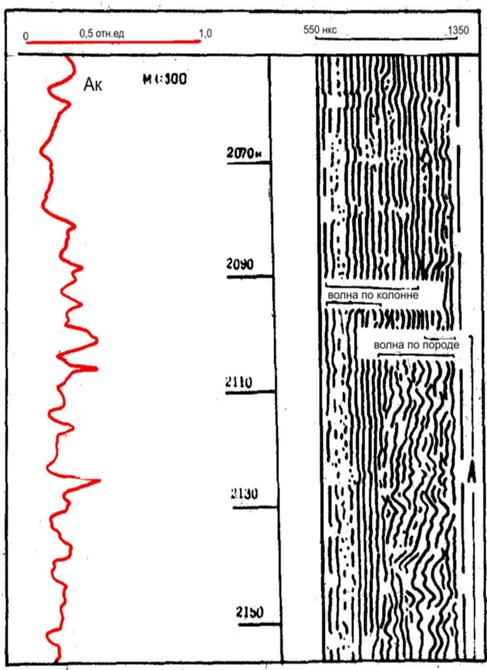

Лекция 25 АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

Акустическая цементометрия (АКЦ) основана на измерении харак-теристик волновых пакетов, создаваемых источником с частотой излучения 20 -30кГц, распространяющихся в колонне, цементном камне и горных поро-дах.

Оценка качества цементирования обсадных труб в скважине основана на высокой чувствительности динамических параметров (амплитуда Ак, коэффициент затухания aк) акустического сигнала (волны растяжение-сжатие), распространяющегося по колонне, к жесткости механического контакта на границе цементное кольцо-колонна и «прозрачности» данной системы по отношению к волне, проходящей через нее к породе и обратно.

При наличии дефектов (трещины, пузыри, каналы, зазоры) в цементном кольце «прозрачность» системы существенно снижается и сигнал из породы не регистрируется.

Информативными характеристиками метода являются:

Ак – амплитуда продольной волны, распространяющаяся по незацементированной колонне или обобщенная волна по колонне, цементному кольцу и горной породе (Ацк) в зацементированных интервалах;

— aк— коэффициент затухания волны, распространяющейся по свободной колонне;

В качестве дополнительной информации регистрируют:

— Ап – амплитуда волны, распространяющаяся по горной породе,

— aп (aцк) — коэффициент затухания волны, распространяющейся по зацементированной колонне и горной породе,

— Dtк–интервальное время распространения волны в колонне (185-187мкс/м), в случае свободной, незацементированной колонны;

— Dtп – интервальное время распространения продольной волны по колонне, цементному кольцу и породе, в зацементированных интервалах

— Фазокорреляционная диаграмма представляет собой волновое поле, развернутое в двух координатах: глубина-время.

ФКД получается путем выделения и высвечивания на экране осциллографа точек перехода сигнала через, нулевой (или любой заданный) уровень

Точки, относящиеся к одинаковой фазе колебания, сливаются в одну линию фазовой корреляции.

ФКД дает информацию о кинематических особенностях всех типов волн, а также используется для контроля правильного срабатывания вычислительных блоков наземных приборов АКЦ.

Сцепление цементного камня с колонной и породой в скважине, как правило, не происходит из-за глинистой пленки или корки на поверхности труб колонны и стенках скважины, поверхность обсадных труб обычно покрыта смазкой, окалиной, ржавчиной, лаком, что препятствует непосредственной связи цементного камня с металлом. Поэтому, применительно к каждой из границ в затрубном пространстве, введены следующие градации этого понятия: хороший (или жесткий) контакт, частичный и отсутствие.

• «Свободная», незацементированная колонна–

в пространстве между колонной и стенкой скважины может находиться невытесненный буровой раствор (цемент за колонной отсутствует) или несхватившийся цементный раствор, или зазор между цементным камнем и колонной более 50мкм (отсутствие контакта), или разрыв сплошности цементного кольца на участке не менее длины зонда, а также наличие трещин и любых других дефектов в цементном кольце, препятствующих прохождению сигнала от измерительного зонда к горной породе и обратно и ослабляющих регистрируемый сигнал до уровня аппаратурных шумов.

-В этом случае существует интенсивная продольная волна по колонне и поверхностные трубные волны. Остальные волны будут ослаблены из-за наличия нескольких границ перехода твердой в жидкую фазу и наоборот. Регистрируемое значение скорости будет практически постоянным и равным скорости волны в колонне:

V = Vk = const или D t = Dtк= const

-ЛФК продольной акустической волны, распространяющейся по колонне, представлены в виде параллельных линий. Напротив муфтовых соединений наблюдаются конусообразные сдвиги ЛФК высокочастотного сигнала. Значения Ак максимальны и уменьшаются на муфтовых соединениях

— Волнистость ЛФК в правой части и некоторое снижение амплитуды Ак свидетельствуют о том, что колонна в некоторых точках касается стенки скважины.

• Незацементированная колонна жестко прилегающяя к стенке скважины (А) и не прилегающяя (Б)

Имеется непосредственная связь колонны с породой и часть акустической энергии распространяется по породе.

Высокочастотный отраженный сигнал на участке Б указывает на отсутствие прилегания колонны к стенке скважины. Значения Ак увеличиваются до 0,8-0,9 от.ед.

Хороший контакт- в пространстве между колонной и стенкой скважины находится сформировавшийся сплошной цементный камень, контактирующий с колонной и породами – зазор между ними отсутствует.

«Свободная», незацементированная колонна

-ЛФК продольной акустической волны, распространяющейся по колонне, представлены в виде параллельных линий. Напротив муфтовых соединений наблюдаются конусообразные сдвиги ЛФК высокочастотного сигнала. Значения Ак максимальны и уменьшаются на муфтовых соединения

«Свободная» незацементированнная колонна — колонна в некоторых точках касается стенки скважины

Незацементированная колонна жестко прилегающяя к стенке скважины (А) и не прилегающяя (Б)

. Хороший контакт — в пространстве между колонной и стенкой скважины находится сформировавшийся сплошной цементный камень, контактирующий с колонной и породами – зазор между ними отсутствует.

Хороший контакт цементного камня с высокоскоростной породой

Характеризуется возникновением обобщенных РРР и РSР волн, распространяющихся со скоростями, близким к скорости продольной волны в породе в необсаженной скважине,

V = Vп или Dt =Dtp.

Волна распространяющаяся по колонне Ак уменьшается до нулевых значений

• Хороший контакт цементного камня с высокоскоростной породой

• ЛФК зарегистрированные в колонне хорошо коррелируются с ЛФК полученными в открытом стволе.

• Изменение величины Ак в интервале 2430-2450м вызвано попаданием в фиксированное окно Ак волны «высокоскоростной» волны по породе.

• В интервале 2410-2430м она имеет меньшую скорость и поэтому Ак=0

Частичное сцепление – понятие применяется при наличии нескольких видов дефектов контакта и цементного камня:

1. колонна зацементирована частично — контакт цементного камня с колонной не по всей поверхности, связь со стенкой скважины отсутствует. В этом случае волна в колонне будет несколько ослаблена, и вместо первого экстремума, который заключен в фиксированном окне, регистрируется второй-четвертый, последующие экстремумы. Вследствие отсутствия контакта цементного камня с породами волна в породе не регистрируется. Соотношение скоростей будет иметь вид V = Vк – 6V. или Dt = Dtк + 6Dt, где 6V характеризует кажущееся уменьшение скорости вследствие регистрации последующих экстремумов

2. колонна зацементирована, но контакт со стенкой скважины отсутствует, между ними существует кольцевой микрозазор — в этом случае волна в колонне также ослаблена, но вследствие отсутствия контакта цементного камня с породами продольная волна, распространяющаяся в.

Колонна зацементирована частично контакт цементного камня с колонной не по всей поверхности, связь со стенкой скважины отсутствует.

Колонна зацементирована, но контакт со стенкой скважины отсутствует, между ними существует кольцевой микрозазор

Рисунок 3.17 Колонна зацементирована, но контакт с породой слабый

• породе, отсутствует (затухает). Волновой пакет содержит другие типы волн, более медленные и интенсивные.

• Соотношение скоростей будет следующее:

• 3. колонна зацементирована, но контакт с породой слабый (рис.3.17) (либо присутствует не полностью сформировавшийся цементный камень, либо дефект в пространстве между цементным камнем и стенкой скважины – глинистая корка)

• В этом случае волна по колонне отсутствует. Продольная волна, распространяющаяся в породах, значительно ослаблена. Так как уменьшение амплитуд более значительно для длинного зонда, измеряемые значения скорости продольной волны уменьшаются:

• V = V – 6V или Dt =D tр + 6Dt, где 6Dt равно одному-двум периодам колебаний.

• При этом кривые Dt и Dtр должны быть достаточно «жестко» коррелированы.

• Прерывистые, извилистые ЛФК волны по породе указывают на частичность контакта цемента с породой

Акустический метод даёт наибольшую информацию о качестве цементирования обсадных колонн и позволяет:

1.Установить высоту подъёма цемента.

2.Выявить наличие или отсутствие цемента за колонной.

3.Определить наличие каналов, трещин и каверн в цементном камне, в том числе и небольших размеров.

4.Изучить степень сцепления цемента с колонной и горными породами.

5.Исследовать процесс формирования цементного камня во времени.

Измеряется затухание продольной упругой волны, распространяю-щейся по обсадной колонне, цементному кольцу и породе от излучателя к приёмнику. Количественная зависимость затухания выражается формулой

Где А1 и А2 – значения амплитуд регистрируемого сигнала на расстоя-ниях L1 и L2 от излучателя;

α – эффективный коэффициент поглощения упругой волны.

В обсаженной скважине коэффициент поглощения α зависит от диа-метра обсадной колонны и толщины её стенок, однако влияние этих факто-ров мало. Существенно в большей степени α зависит от состояния цементно-го кольца. Если цемент ещё не затвердел и находится в жидком состоянии, он слабо влияет на затухание продольной волны, распространяющейся по обсад-ной колонне, т.е. колонна проявляет себя как свободная. При затвердении цемента и его сцеплении со стенками обсадной колонны энергия волны рас-ходуется на возбуждение не только колонны, но и связанного с ней цемент-ного кольца, поэтому затухание значительно больше. Примерно через сутки после заливки, когда раствор практически превращается в цементный ка-мень, коэффициент затухания α увеличивается более чем на порядок по срав-нению с первоначальным значением. Поэтому, измеряя амплитуду продоль-ной волны Ацк, распространяющейся по обсадной колонне, через 24 часа и более (время, необходимое для затвердевания цемента), можно по её величи-не судить о наличии или отсутствии цементного кольца, сцеплённого с об-садной колонной. Амплитуда продольной волны, проходящей по обсадной колонне , характеризует надёжность сцепления цементного камня с обсадны-ми трубами. При наличии даже небольших кольцевых зазоров между трубой и цементным кольцом затухание резко уменьшается и такой интервал выде-ляется на кривой Ацк увеличением амплитуды. Следовательно, по мере рас-пространения упругих волн от источника колебаний к приёмнику происхо-дит перераспределение энергии между обсадной колонной, цементным кам-нем и горной породой. Если колонна обсадных труб свободна и не связана с цементным камнем, то упругая волна распространяется непосредственно по металлу колонны со скоростью порядка 5200 м/с и малой потерей энергии. Амплитуда этой волны Ак сохраняется максимальной. В случае жёсткого сцепления колонны с цементом упругие колебания, распространяясь по ко-лонне, возбуждают колебания в цементном камне. Прохождение волны по цементу сопровождается снижением скорости и значительными потерями энергии. В результате возрастает время прохождения волны и снижается её амплитуда. При жёстком сцеплении цементного камня со стенками скважи-ны время прихода волны определяется свойствами горных пород. Таким образом, динамические характеристики упругих волн изменяются в широких пределах и зависят от свойств цемента и условий контакта цементного камня с обсадной колонной и горными породами.

Диаграммы акустического цементомера дают качественное представление о состоянии цементного кольца и его герметичности (рис.3.18). Установить характер дефектов (каналы, разрывы или микрозазоры) по полученным материалам в большинстве случаев нельзя. Поэтому любые дефекты или их сочетания выражаются через чисто условный термин:

— сплошной контакт – под которым понимается жёсткий контакт цементного камня с колонной по всей поверхности прилегания.

— частичный контакт – на отдельных участках поверхности цементного камня с колонной существуют каналы в цементном камне размером не более половины периметра колонны, разрывы не менее 1,5м, чередование участков размерами 0,5-1,5м с хорошим или плохим сцеплением цементного камня с колонной.

— отсутствие контакта – в пределах базы измерения колонна свободна или имеет зазор на границе колонна — цементный камень.

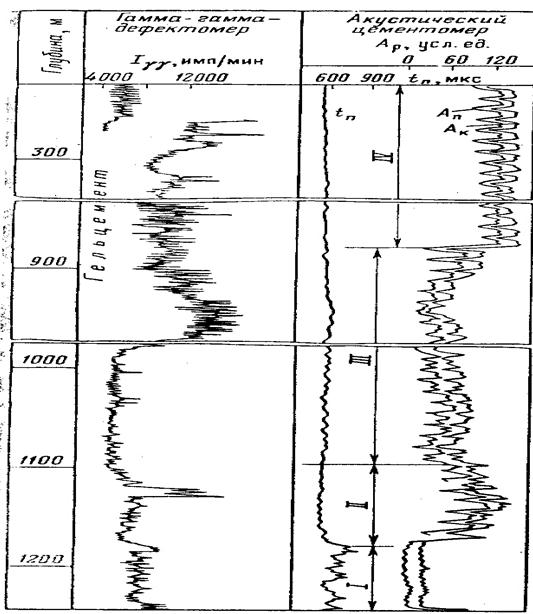

По данным акустического цементомера (рис.3.18):

— контакта цемента с колонной нет – IV. Об этом свидетельствуют максимальные значения Ар, чётко прослеживаются замковые соединения

Пример выделения цемента за колонной по диаграммам акустического цементомера (АКЦ) и гамма-гамма дефектомера (СГДТ-2)

муфт, минимальные значения времени прохождения упругой волны (около 550 – 600 м /с).

— сцепление цемента с колонной хорошее – I. Об этом свидетельствуют – значения амплитуды Ар резко снижаются, возрастает значение времени прохождения волны Тр.

— сцепление частичное – III.

— контакт плохой — 11

Таким образом, акустический метод в основном позволяет определить степень сцепления цементного камня с колонной. Сцепление цементного камня со стенками скважины оценить уверенно можно не всегда.

Методические ограничения применения связаны с исследованиями высокопористых разрезов (V>5300м /с):

— в которых первые вступления при хорошем и удовлетворительном цементировании относятся к волне, распространяющейся в породе;

— при скользящем контакте цементного камня с колонной, когда волна распространяется преимущественно по колонне;

— при низкой чувствительности волны к отдельным дефектам цементного кольца.

В приборах акустической цементометрии используются короткие трёхэлементные измерительные зонды с расстоянием между ближайшими из-лучателем и приёмником от 0,7 до 1,5м и базой зондов (расстояние между приёмниками) – в пределах 0,3 – 0,6м..

Требования к измерительным зондам:

— диапазон измерения интервального времени – 120-600мкс/м;

— диапазон измерения коэффициента затухания – 0,5-40дБ/м.

Скважинный прибор центрируется. Скорость каротажа – не более 1200м /ч. Значение интервального времени (∆t к ) продольной волны в незацементированной обсадной колонне должно находиться в пределах 185-187мкс/м, затухания – в пределах 1-5дБ/м. в интервале между муфтами кривая интервального времени и фазовые линии на ФКД должны представлять собой устойчивые прямые линии, параллельные оси глубин.

Акустическая цементометрия успешно применяется для контроля изменения состояния цементного камня после перфорации колонны и в процессе эксплуатации скважины. Просрелочно-взрывные работы приводят к нарушению целостности цементного камня и уменьшают степень его сцепления с колонной.

Акустическая цементометрия (АКЦ) основана на измерении харак-теристик волновых пакетов, создаваемых источником с частотой излучения 20 -30кГц, распространяющихся в колонне, цементном камне и горных поро-дах.

Оценка качества цементирования обсадных труб в скважине основана на высокой чувствительности динамических параметров (амплитуда Ак, коэффициент затухания aк) акустического сигнала (волны растяжение-сжатие), распространяющегося по колонне, к жесткости механического контакта на границе цементное кольцо-колонна и «прозрачности» данной системы по отношению к волне, проходящей через нее к породе и обратно.

При наличии дефектов (трещины, пузыри, каналы, зазоры) в цементном кольце «прозрачность» системы существенно снижается и сигнал из породы не регистрируется.

Информативными характеристиками метода являются:

Ак – амплитуда продольной волны, распространяющаяся по незацементированной колонне или обобщенная волна по колонне, цементному кольцу и горной породе (Ацк) в зацементированных интервалах;

— aк— коэффициент затухания волны, распространяющейся по свободной колонне;

В качестве дополнительной информации регистрируют:

— Ап – амплитуда волны, распространяющаяся по горной породе,

— aп (aцк) — коэффициент затухания волны, распространяющейся по зацементированной колонне и горной породе,

— Dtк–интервальное время распространения волны в колонне (185-187мкс/м), в случае свободной, незацементированной колонны;

— Dtп – интервальное время распространения продольной волны по колонне, цементному кольцу и породе, в зацементированных интервалах

— Фазокорреляционная диаграмма представляет собой волновое поле, развернутое в двух координатах: глубина-время.

ФКД получается путем выделения и высвечивания на экране осциллографа точек перехода сигнала через, нулевой (или любой заданный) уровень

Точки, относящиеся к одинаковой фазе колебания, сливаются в одну линию фазовой корреляции.

ФКД дает информацию о кинематических особенностях всех типов волн, а также используется для контроля правильного срабатывания вычислительных блоков наземных приборов АКЦ.

Сцепление цементного камня с колонной и породой в скважине, как правило, не происходит из-за глинистой пленки или корки на поверхности труб колонны и стенках скважины, поверхность обсадных труб обычно покрыта смазкой, окалиной, ржавчиной, лаком, что препятствует непосредственной связи цементного камня с металлом. Поэтому, применительно к каждой из границ в затрубном пространстве, введены следующие градации этого понятия: хороший (или жесткий) контакт, частичный и отсутствие.

• «Свободная», незацементированная колонна–

в пространстве между колонной и стенкой скважины может находиться невытесненный буровой раствор (цемент за колонной отсутствует) или несхватившийся цементный раствор, или зазор между цементным камнем и колонной более 50мкм (отсутствие контакта), или разрыв сплошности цементного кольца на участке не менее длины зонда, а также наличие трещин и любых других дефектов в цементном кольце, препятствующих прохождению сигнала от измерительного зонда к горной породе и обратно и ослабляющих регистрируемый сигнал до уровня аппаратурных шумов.

-В этом случае существует интенсивная продольная волна по колонне и поверхностные трубные волны. Остальные волны будут ослаблены из-за наличия нескольких границ перехода твердой в жидкую фазу и наоборот. Регистрируемое значение скорости будет практически постоянным и равным скорости волны в колонне:

V = Vk = const или D t = Dtк= const

-ЛФК продольной акустической волны, распространяющейся по колонне, представлены в виде параллельных линий. Напротив муфтовых соединений наблюдаются конусообразные сдвиги ЛФК высокочастотного сигнала. Значения Ак максимальны и уменьшаются на муфтовых соединениях

— Волнистость ЛФК в правой части и некоторое снижение амплитуды Ак свидетельствуют о том, что колонна в некоторых точках касается стенки скважины.

• Незацементированная колонна жестко прилегающяя к стенке скважины (А) и не прилегающяя (Б)

Имеется непосредственная связь колонны с породой и часть акустической энергии распространяется по породе.

Высокочастотный отраженный сигнал на участке Б указывает на отсутствие прилегания колонны к стенке скважины. Значения Ак увеличиваются до 0,8-0,9 от.ед.

Хороший контакт- в пространстве между колонной и стенкой скважины находится сформировавшийся сплошной цементный камень, контактирующий с колонной и породами – зазор между ними отсутствует.

«Свободная», незацементированная колонна

-ЛФК продольной акустической волны, распространяющейся по колонне, представлены в виде параллельных линий. Напротив муфтовых соединений наблюдаются конусообразные сдвиги ЛФК высокочастотного сигнала. Значения Ак максимальны и уменьшаются на муфтовых соединения

«Свободная» незацементированнная колонна — колонна в некоторых точках касается стенки скважины

Незацементированная колонна жестко прилегающяя к стенке скважины (А) и не прилегающяя (Б)

. Хороший контакт — в пространстве между колонной и стенкой скважины находится сформировавшийся сплошной цементный камень, контактирующий с колонной и породами – зазор между ними отсутствует.

Хороший контакт цементного камня с высокоскоростной породой

Характеризуется возникновением обобщенных РРР и РSР волн, распространяющихся со скоростями, близким к скорости продольной волны в породе в необсаженной скважине,

V = Vп или Dt =Dtp.

Волна распространяющаяся по колонне Ак уменьшается до нулевых значений

• Хороший контакт цементного камня с высокоскоростной породой

• ЛФК зарегистрированные в колонне хорошо коррелируются с ЛФК полученными в открытом стволе.

• Изменение величины Ак в интервале 2430-2450м вызвано попаданием в фиксированное окно Ак волны «высокоскоростной» волны по породе.

• В интервале 2410-2430м она имеет меньшую скорость и поэтому Ак=0

Частичное сцепление – понятие применяется при наличии нескольких видов дефектов контакта и цементного камня:

1. колонна зацементирована частично — контакт цементного камня с колонной не по всей поверхности, связь со стенкой скважины отсутствует. В этом случае волна в колонне будет несколько ослаблена, и вместо первого экстремума, который заключен в фиксированном окне, регистрируется второй-четвертый, последующие экстремумы. Вследствие отсутствия контакта цементного камня с породами волна в породе не регистрируется. Соотношение скоростей будет иметь вид V = Vк – 6V. или Dt = Dtк + 6Dt, где 6V характеризует кажущееся уменьшение скорости вследствие регистрации последующих экстремумов

2. колонна зацементирована, но контакт со стенкой скважины отсутствует, между ними существует кольцевой микрозазор — в этом случае волна в колонне также ослаблена, но вследствие отсутствия контакта цементного камня с породами продольная волна, распространяющаяся в.

Колонна зацементирована частично контакт цементного камня с колонной не по всей поверхности, связь со стенкой скважины отсутствует.

Колонна зацементирована, но контакт со стенкой скважины отсутствует, между ними существует кольцевой микрозазор

Рисунок 3.17 Колонна зацементирована, но контакт с породой слабый

• породе, отсутствует (затухает). Волновой пакет содержит другие типы волн, более медленные и интенсивные.

• Соотношение скоростей будет следующее:

• 3. колонна зацементирована, но контакт с породой слабый (рис.3.17) (либо присутствует не полностью сформировавшийся цементный камень, либо дефект в пространстве между цементным камнем и стенкой скважины – глинистая корка)

• В этом случае волна по колонне отсутствует. Продольная волна, распространяющаяся в породах, значительно ослаблена. Так как уменьшение амплитуд более значительно для длинного зонда, измеряемые значения скорости продольной волны уменьшаются:

• V = V – 6V или Dt =D tр + 6Dt, где 6Dt равно одному-двум периодам колебаний.

• При этом кривые Dt и Dtр должны быть достаточно «жестко» коррелированы.

• Прерывистые, извилистые ЛФК волны по породе указывают на частичность контакта цемента с породой

Акустический метод даёт наибольшую информацию о качестве цементирования обсадных колонн и позволяет:

1.Установить высоту подъёма цемента.

2.Выявить наличие или отсутствие цемента за колонной.

3.Определить наличие каналов, трещин и каверн в цементном камне, в том числе и небольших размеров.

4.Изучить степень сцепления цемента с колонной и горными породами.

5.Исследовать процесс формирования цементного камня во времени.

Измеряется затухание продольной упругой волны, распространяю-щейся по обсадной колонне, цементному кольцу и породе от излучателя к приёмнику. Количественная зависимость затухания выражается формулой

Где А1 и А2 – значения амплитуд регистрируемого сигнала на расстоя-ниях L1 и L2 от излучателя;

α – эффективный коэффициент поглощения упругой волны.

В обсаженной скважине коэффициент поглощения α зависит от диа-метра обсадной колонны и толщины её стенок, однако влияние этих факто-ров мало. Существенно в большей степени α зависит от состояния цементно-го кольца. Если цемент ещё не затвердел и находится в жидком состоянии, он слабо влияет на затухание продольной волны, распространяющейся по обсад-ной колонне, т.е. колонна проявляет себя как свободная. При затвердении цемента и его сцеплении со стенками обсадной колонны энергия волны рас-ходуется на возбуждение не только колонны, но и связанного с ней цемент-ного кольца, поэтому затухание значительно больше. Примерно через сутки после заливки, когда раствор практически превращается в цементный ка-мень, коэффициент затухания α увеличивается более чем на порядок по срав-нению с первоначальным значением. Поэтому, измеряя амплитуду продоль-ной волны Ацк, распространяющейся по обсадной колонне, через 24 часа и более (время, необходимое для затвердевания цемента), можно по её величи-не судить о наличии или отсутствии цементного кольца, сцеплённого с об-садной колонной. Амплитуда продольной волны, проходящей по обсадной колонне , характеризует надёжность сцепления цементного камня с обсадны-ми трубами. При наличии даже небольших кольцевых зазоров между трубой и цементным кольцом затухание резко уменьшается и такой интервал выде-ляется на кривой Ацк увеличением амплитуды. Следовательно, по мере рас-пространения упругих волн от источника колебаний к приёмнику происхо-дит перераспределение энергии между обсадной колонной, цементным кам-нем и горной породой. Если колонна обсадных труб свободна и не связана с цементным камнем, то упругая волна распространяется непосредственно по металлу колонны со скоростью порядка 5200 м/с и малой потерей энергии. Амплитуда этой волны Ак сохраняется максимальной. В случае жёсткого сцепления колонны с цементом упругие колебания, распространяясь по ко-лонне, возбуждают колебания в цементном камне. Прохождение волны по цементу сопровождается снижением скорости и значительными потерями энергии. В результате возрастает время прохождения волны и снижается её амплитуда. При жёстком сцеплении цементного камня со стенками скважи-ны время прихода волны определяется свойствами горных пород. Таким образом, динамические характеристики упругих волн изменяются в широких пределах и зависят от свойств цемента и условий контакта цементного камня с обсадной колонной и горными породами.

Диаграммы акустического цементомера дают качественное представление о состоянии цементного кольца и его герметичности (рис.3.18). Установить характер дефектов (каналы, разрывы или микрозазоры) по полученным материалам в большинстве случаев нельзя. Поэтому любые дефекты или их сочетания выражаются через чисто условный термин:

— сплошной контакт – под которым понимается жёсткий контакт цементного камня с колонной по всей поверхности прилегания.

— частичный контакт – на отдельных участках поверхности цементного камня с колонной существуют каналы в цементном камне размером не более половины периметра колонны, разрывы не менее 1,5м, чередование участков размерами 0,5-1,5м с хорошим или плохим сцеплением цементного камня с колонной.

— отсутствие контакта – в пределах базы измерения колонна свободна или имеет зазор на границе колонна — цементный камень.

По данным акустического цементомера (рис.3.18):

— контакта цемента с колонной нет – IV. Об этом свидетельствуют максимальные значения Ар, чётко прослеживаются замковые соединения

Пример выделения цемента за колонной по диаграммам акустического цементомера (АКЦ) и гамма-гамма дефектомера (СГДТ-2)

муфт, минимальные значения времени прохождения упругой волны (около 550 – 600 м /с).

— сцепление цемента с колонной хорошее – I. Об этом свидетельствуют – значения амплитуды Ар резко снижаются, возрастает значение времени прохождения волны Тр.

— сцепление частичное – III.

— контакт плохой — 11

Таким образом, акустический метод в основном позволяет определить степень сцепления цементного камня с колонной. Сцепление цементного камня со стенками скважины оценить уверенно можно не всегда.

Методические ограничения применения связаны с исследованиями высокопористых разрезов (V>5300м /с):

— в которых первые вступления при хорошем и удовлетворительном цементировании относятся к волне, распространяющейся в породе;

— при скользящем контакте цементного камня с колонной, когда волна распространяется преимущественно по колонне;

— при низкой чувствительности волны к отдельным дефектам цементного кольца.

В приборах акустической цементометрии используются короткие трёхэлементные измерительные зонды с расстоянием между ближайшими из-лучателем и приёмником от 0,7 до 1,5м и базой зондов (расстояние между приёмниками) – в пределах 0,3 – 0,6м..

Требования к измерительным зондам:

— диапазон измерения интервального времени – 120-600мкс/м;

— диапазон измерения коэффициента затухания – 0,5-40дБ/м.

Скважинный прибор центрируется. Скорость каротажа – не более 1200м /ч. Значение интервального времени (∆t к ) продольной волны в незацементированной обсадной колонне должно находиться в пределах 185-187мкс/м, затухания – в пределах 1-5дБ/м. в интервале между муфтами кривая интервального времени и фазовые линии на ФКД должны представлять собой устойчивые прямые линии, параллельные оси глубин.

Акустическая цементометрия успешно применяется для контроля изменения состояния цементного камня после перфорации колонны и в процессе эксплуатации скважины. Просрелочно-взрывные работы приводят к нарушению целостности цементного камня и уменьшают степень его сцепления с колонной.

Источник